Questo numero di Sillabe, insieme a quello della prossima settimana, sarà un po’ particolare. Non saranno affrontati temi di metrica specifici, infatti, ma ci soffermerà su due concetti più generali, che sono lo spazio della poesia e il suo tempo proprio. Siccome la parte della Scatola di montaggio sarà più lunga del solito, per non appesantire troppo la newsletter le sezioni Una prosa… e Figure si prendono un paio di settimane di vacanza e torneranno regolari alla fine del mese.

Spazio e tempo, dunque. Vedo subito di spiegarmi meglio. Un componimento poetico è composto di parole e versi che si estendono nel tempo necessario alla loro lettura o alla loro recitazione. Oltre a ciò, delimita una porzione di spazio, un terreno poetico dentro a cui gioca con le proprie forme e le utilizza per descrivere situazioni e luoghi: definisce un qui e un altrove, nei quali chi legge deve imparare a orientarsi. È uno spazio diverso da quello usuale della prosa, perché generalmente è più vincolato: ora dalla scelta della sonorità e del colore delle parole che lo compongono, ora dalla scelta di ciò che può essere taciuto o lasciato all’indeterminazione. Il vincolo, chiaramente, può essere anche la scelta del metro: ma in tal caso riguarda il tempo interno della poesia, e sarà argomento della settimana prossima.

Lo spazio poetico, essendo la poesia qualcosa di inusuale rispetto alle solite forme di comunicazione, presuppone comunque un’alterità rispetto alla norma, una creazione di distanze e una modifica della prospettiva, presuppone l’entrata in un ambiente in cui ci sono artifici e forze differenti, e c’è bisogno di nuove mappe e di nuove geometrie.

Il numero di oggi parla dello spazio creato da un componimento poetico, su come orientarvisi dentro, e lascia aperta la domanda su cosa fare quando se ne esce e si torna alla vita normale. Il tempo interno della poesia sarà trattato venerdì prossimo.

Scatola di montaggio: lo spazio

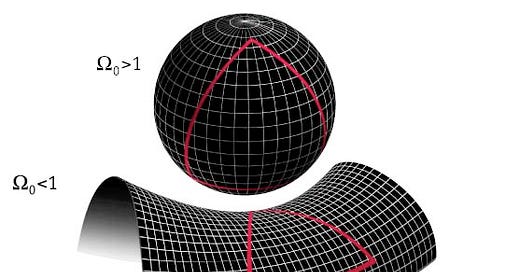

Il processo di geometrizzazione dello spazio fisico ha a che fare con la nostra percezione della realtà che ci circonda e con la possibilità di descriverla in maniera coerente o utile. È un processo che è nato da esigenze pratiche e che è stato poi concettualizzato: è passato attraverso gli assiomi e le dimostrazioni di Euclide, attraverso le variazioni di Bolyai e Lobačevskij, attraverso le ipotesi sulla natura dello spazio geometrico fatte da Riemann, attraverso la modellizzazione dello spazio-tempo della relatività generale, attraverso le continue dispute tra il discreto e il continuo.

È un processo che ci ha fatto ragionare su cosa s’intenda quando diciamo che due punti sono vicini o lontani, sul concetto di metrica e distanza, sul concetto di geodetica.

Abbiamo imparato a chiederci se sia la materia a riempire lo spazio o se sia spazio essa stessa.

Abbiamo imparato a seguire i crismi della geometria differenziale; abbiamo imparato che la distanza tra due punti dipende dalla forma dello spazio, dalla sua curvatura, dai buchi che ha. Abbiamo imparato che esistono superfici orientabili e altre che non lo sono. Abbiamo imparato in che modo impiegare i vari modelli nella lettura dell’universo osservabile, e a utilizzare il linguaggio della matematica per descriverlo.

La descrizione di uno spazio poetico necessita di minor rigore formale, forse, ma non è comunque un terreno banale.

I concetti che una poesia vuole esprimere sono i suoi punti, e la distanza tra di loro si misura in parole. Qual è la distanza più breve tra due punti? Da cosa dipende? Quali sono i vincoli che lo spazio ci impone per muoverci tra un punto e l’altro?

[immagine di dominio pubblico. Da Wikipedia]

Geometria

A seconda dei vincoli imposti cambierà la forma di ciò che diciamo. Nel numero 3 di Sillabe, che si occupava della differenza tra versi parisillabi e imparisillabi, abbiamo visto che uno stesso pensiero cambia sfumature a seconda del numero di sillabe metriche che vengono usate per esprimerlo. Rimando a quella puntata per una lettura più esaustiva, ma farò qualche esempio anche adesso.

Prendiamo l’incipit più famoso della poesia italiana:

Nel mezzo del cammin di nostra vita

mi ritrovai per una selva oscura,

ché la diritta via era smarrita.

Lo spazio qui è dato da endecasillabi raggruppati in terzine a rima incatenata1.

Cosa succederebbe cambiando il vincolo metrico e, quindi, la geometria dello spazio? Cosa sarebbe successo se, al posto dell’endecasillabo, Dante avesse usato il novenario?

(Ok, Dante non avrebbe usato il novenario. Dante aveva delle opinioni drastiche sul novenario. Le vedremo meglio nel numero sul novenario, ma per intanto facciamo un po’ di fantascienza)

Se avesse usato il novenario gli sarebbe uscito qualcosa del genere:

Nel mezzo scorre questa vita

e sono in una selva oscura:

la dritta strada s’è smarrita.

E lavorando con il quinario?

A metà vita,

l’oscuro bosco:

strada smarrita.

Più che un poema, è una serie di telegrammi:

Nulla conosco

che sia d’ausilio:

nell’aere fosco,

pria di Virgilio

dentro la selva

ha domicilio

triplice belva. […]

E i puntini di sospensione mi salvano dal fatto di dover trovare un’altra rima in -elva due versi più sotto.

Vuoto

Lo spazio si compone di un’alternanza di pieno e di vuoto, e lo spazio poetico non fa eccezione.

Se il pieno è dato dalle parole, viene naturale inferire che il vuoto siano i silenzi. Ma una poesia non è un brano musicale: una pausa non ha una sua lunghezza precipua, non possiamo inserirla nel componimento e chiedere che, nell’occupare le misure del brano, abbia lo stesso peso di una nota suonata.

Un silenzio non vale una sillaba, insomma: eppure è necessario che ci sia per capire l’intonazione, per dare corso al pensiero e alle emozioni e per garantire la sonorità della poesia.

E quindi che si fa?

Il silenzio sta nelle cesure, e le cesure si possono spostare all’interno di un verso lungo, oppure si possono alternare versi di metro differente con cesure in parti diverse. Un verso può chiudersi su una frase, e lasciare alla fine il suo silenzio; oppure possiamo nascondere il silenzio nell’enjambement, che è quel procedimento che consiste nello spezzare un’unità sintattica tra la fine di un verso e l’inizio del verso successivo.

Classico è l’esempio degli

[…] interminati

spazi di là da quella, e sovrumani

silenzi […]

con cui Leopardi ci lascia sospesi a metà, due volte di fila, fra l’aggettivo e il sostantivo.

Per dare un’idea della potenza dell’enjambement vediamo di scrivere una manciata di versi e di variarli in modo da chiudere, o meno, la frase alla fine del verso stesso.

La storia che racconto è breve: un oleandro in giardino guarda gli altri fiori e le altre piante e pensa al proprio veleno. Ciascun componimento è fatto di tre quartine in endecasillabi rima baciata.

La prima versione è senza enjambement:

Profumo che percola nei meandri,

ecco il giardino ispessito di fiori;

e, con la voce che gracchia di fuori,

qui parla il figlio di mille oleandri.

“Vi vedo dalle ombre del terreno,

fiori diversi da me, piante buone,

che insieme unite pensieri e persone.

Io vivo fatto invece di veleno;

sono bellezza che resta da sola,

lontano dalla gente. La mia sorte

somiglia al gran silenzio della morte.

A che mi serve, allora, la parola?”

Nella seconda versione si fa uso massiccio dell’enjambement:

Profumo che percola nei meandri

socchiusi e spessi ricolmi di fiori

amati del giardino; viene fuori

la voce d’uno dei tanti oleandri.

“Vi vedo dalle ombre del terreno

smosso da voi diversi, forme buone

di piante, tra i pensieri e le persone

gettate. Io son fatto di veleno,

e di bellezza che resta da sola,

lontana dalla gente, la cui sorte

inerme cede il passo a varia morte

silente. A che mi serve la parola?”

Riempire lo spazio

Una poesia può essere una mappa di territori noti, rivisti sotto prospettive insolite; può affrontare tutte le difficoltà che la cartografia riserva alle proiezioni, può essere traccia infedele ma suggestiva dei territori che esplora; può anch’essa parlare di mappe, e qui mi tocca pensare a Derek Walcott, ma smetto subito perché devo andare avanti: nello spazio delle cose da dire, una poesia rappresenta anche un modo di suddividere quello spazio, di farne una tassellatura (o tassellazione), ossia di ricoprire lo spazio di forme ripetute senza sovrapporle. Delle tassellature regolari del piano tutto si sa: possono essere fatte utilizzando l’esagono regolare, il quadrato o il triangolo equilatero. Se, partendo da una singola forma, si vogliono sfruttare tutte le isometrie dello spazio, le classi di tassellatura regolare sono 17: le possiamo ammirare nel palazzo dell’Alhambra e ne possiamo individuare i gruppi di simmetria tramite il teorema di Fëdorov.

Lo spazio si riempie di storie e di versi.

Ogni punto è un evento,

ogni evento cerca di mettersi in relazione con gli altri.

Nello spazio delle cose da dire abbiamo più libertà rispetto a quante ce ne conceda il piano euclideo. Le forme con cui possiamo ricoprirlo sono arbitrarie: ci basta trovarne una e ripeterla e andare avanti, consci che l’infinito non ci appartiene e che dovremo pertanto fermarci prima, quando avremo finito ls storia, o le parole, o la voglia. È comunque interessante vedere come si “ricopre” uno spazio usando l’ottava, o la terzina, o una corona di sonetti, o le strofe di una ballata, o chissà cos’altro ci suggerisce la nostra capacità di inventare strutture metriche ripetibili. Qui voglio illustrare brevemente i differenti risultati che si ottengono con l’ottava e con la terzina dantesca. Le ottave si giustappongono l’una dopo l’altra, le terzine dantesche si incatenano e scivolano via. In entrambi i casi avremo sedici endecasillabi.

Torniamo a parlare dell’oleandro malinconico.

Ecco le ottave:

Il modo di disporre questi versi

in modo che mantengano strutture

capaci di addensare gli universi

è vario e sempre difforme: nature

simili a volte, o grovigli diversi,

compongono mutevoli figure,

ricoprono lo spazio tutto intorno,

lasciano il vuoto sul loro contorno.

Un oleandro chino sul terreno

osserva gli altri fiori, differenti,

ciascuno d’altri nomi e odori pieno,

immersi tra i pensieri e tra le genti.

E lui, già tutto preso dal veleno

e non sapendo essere altrimenti,

s’attacca solo alla propria parola,

chiedendosi perché non lo consola.

Invece le terzine:

Il modo di disporre questi versi

in modo che mantengano strutture

capaci di addensare gli universi

è vario e sempre difforme: nature

simili a volte, o grumi differenti

che formano molteplici figure

a cui lo spazio vieta i cambiamenti;

ripete e muta soltanto la rima,

incatenata sui propri cimenti,

e prende il suono comune e lo mima.

Un oleandro sente, sul terreno,

un gran profumo d’altri, e qui li stima

essere fiori diversi. L’osceno

potere di parlare lo fa muto,

quasi stravolto dal proprio veleno,

ch’è tutto ciò che ha in fondo conosciuto.

Un tassello dopo l’altro, una forma dopo l’altra, lo spazio si riempie di storie e di versi. Ogni punto è un evento, ogni evento cerca di mettersi in relazione con gli altri. Finiamo questo numero di Sillabe con un gioco poetico sulla tassellatura.

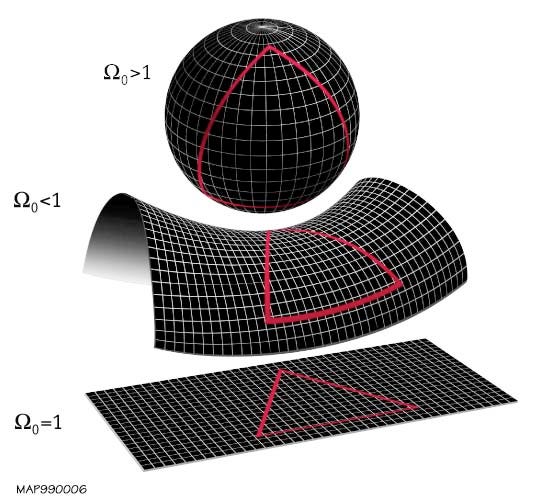

Una tassellatura, s’è detto, può essere regolare o irregolare, a seconda delle forme usate per riempire lo spazio. La ripetizione delle forme, poi, può essere periodica o aperiodica. Aperiodica significa che, comunque si voglia scomporre il mosaico, non vi si trova mai una qualche simmetria traslazionale. I primi esempi di tassellatura aperiodica furono proposti da Roger Penrose negli anni Settanta, e prevedevano l’utilizzo di sei tasselli diversi, che poi si ridussero a quattro, e poi a due. È del 2023 un articolo in cui si dimostra la possibilità di ottenere una tassellatura aperiodica con un solo tassello, che è stato chiamato Einstein giocando sul fatto che il nome, oltre a essere quello del noto fisico, ricorda il concetto di tassello perché ein Stein è una pietra in tedesco.

[immagine tratta dal paper An aperiodic monotile, David Smith, Joseph Samuel Myers, Craig S. Kaplan, Chaim Goodman-Strauss]

Quando è uscito l’articolo ho ben pensato di omaggiarlo in versi, facendo a modo mio una tassellatura che non si ripetesse uguale per mera traslazione, ma che variasse in qualche modo l’orientazione del tassello.

Vediamo come.

La struttura primaria è una terzina composta da due endecasillabi e un settenario, diciamo una struttura ABc (maiuscole per gli endecasillabi, minuscola per il settenario). La struttura poi si ripete sfruttando tutte le permutazioni dell'insieme di tre elementi, con ciò ottenendo sei strofe: ABc ACb BAc BCa CBa CAb2.

E con questo si chiude la lunga puntata di Sillabe sullo spazio.

Ho preso tra le mani una figura

tagliata lungo i bordi, irregolare,

per ricoprire il piano;

l’ho presa, lo confesso, con paura

d’andare avanti a caso, forse invano,

senza saper che fare.

Ma poi ho cominciato a tassellare:

con infinita pazienza, con cura,

da quel singolo grano,

in modi che nemmeno puoi contare;

e ne scoprivo un mondo vario e strano,

d’insolita struttura.

Per quanto volga lo sguardo lontano,

non vedo simmetria nel trasportare

orizzontale e pura

la forma primigenia dell’arcano:

periodica non fu, eppure dura

ovunque voglia andare.

La terzina dantesca è un meccanismo meraviglioso e sarà oggetto di una puntata a parte, nel numero 16 di Sillabe.

I numeri 21 e 22 di Sillabe si occuperanno di un artificio poetico in cui la permutazione degli elementi trova tipicamente espressione, cioè la sestina lirica.