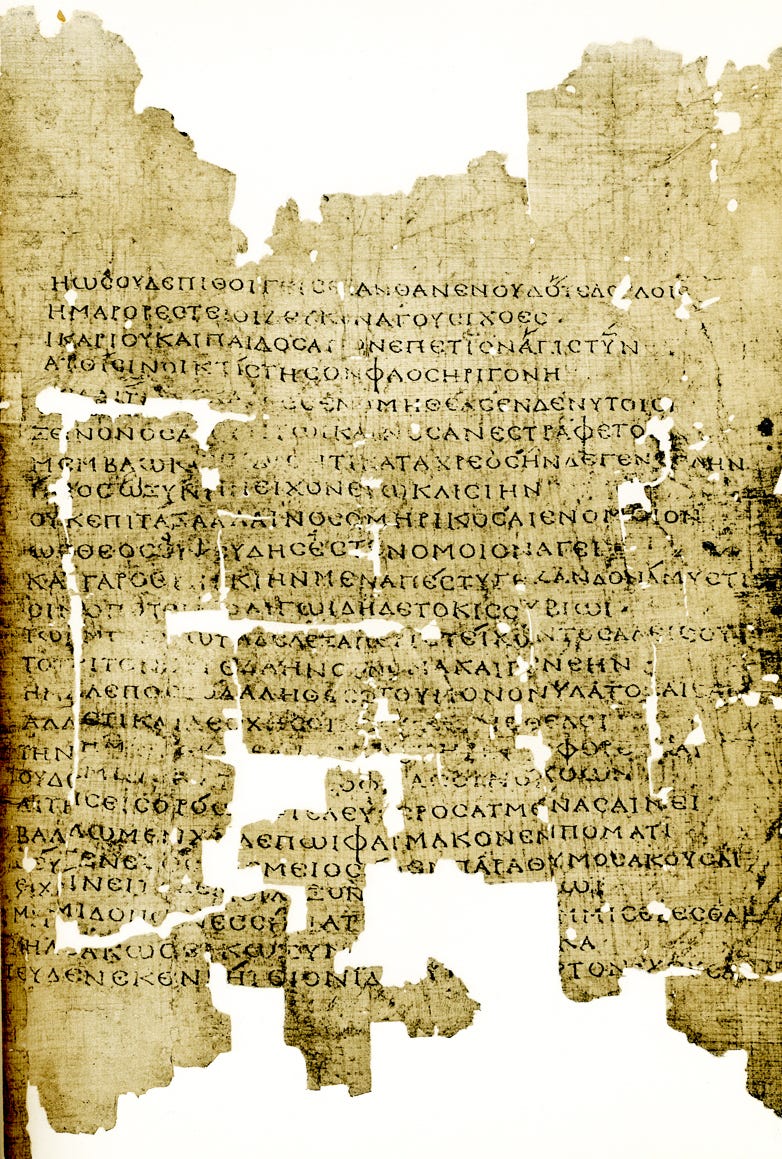

È ora di sperimentare un po’ di quella che Carducci chiamava metrica barbara, cioè il tentativo di trasporre nella metrica italiana, che è accentuativa, le regole della metrica classica greca e latina che è invece quantitativa, ossia che si basa sulla lunghezza delle sillabe e non sul fatto che siano accentate o meno come invece facciamo noi. Carducci, per inciso, chiamava il risultato metrica barbara perché all’orecchio di un antico greco o di un autore latino classico il risultato sarebbe suonato inevitabilmente strano, ostico perfino: tale è lo iato che intercorre per forza di cose tra una metrica quantitativa e una accentuativa, e tale è la discrepanza timbrica e sonora che si ottiene cercando di volgere i crismi dell’una nelle strutture dell’altra. Ma si sa, fare poesia senza sperimentazione vuol dire perdersi metà del gioco.

Per quanto riguarda singoli esempi di metrica barbara, dunque, Sillabe aveva già esplorato la strofe saffica, nella diciottesima puntata; e, per quanto riguarda invece le specificità della metrica quantitativa in confronto a quelle della metrica accentuativa, rimando alle puntate 10 e 11, del settembre scorso, quando vennero trattati nientemeno che lo spazio e il tempo, e il ruolo che essi giocano nella formazione di una poesia. Veniamo ora a questo nuovo oggetto…

Scatola di montaggio: il distico elegiaco

Il distico elegiaco è un doppio verso (distico, appunto) composto da un esametro e da un pentametro dattilico.

Un esametro è un verso di sei piedi, è un verso di capitale importanza su cui si fonda tutta l’epica classica. Ciascuno dei primi quattro piedi è composto da un dattilo, cioè da una lunga e due brevi (-uu) oppure da uno spondeo, in cui cioè le due brevi sono sostituite da una lunga (- -). Il quinto piede è sempre un dattilo; il sesto piede è catalettico, cioè è composto da due sole sillabe, la prima delle quali è lunga.

Il pentametro dattilico è composto da due mezze parti, che si chiamano in greco hemiepe, e nella pratica è come se ciascuna parte contasse “due piedi e mezzo”: la struttura è -uu -uu - | -uu -uu - , ove si è inserita una cesura obbligatoria fra le due metà, indicata con il trattino verticale.

Il distico elegiaco era il metro fondamentale dell’elegia (da cui il nome). Hanno scritto con questo metro poeti come Tibullo e Properzio; Callimaco ci ha scritto i suoi Aitia, che erano elegie in cui si esponeva l’origine di certi nomi e di talune usanze. Nel distico che ho cercato di costruire nella Scatola di montaggio si gioca di sponda con quest’idea di Callimaco, come vedremo tra poco.

Resta solo da dire, prima, in che modo si è trasposto il distico elegiaco nei metri impiegati dalla poesia italiana. Carducci rendeva l’esametro solitamente con un doppio settenario piano; al pentametro dattilico spettavano invece un settenario e un novenario, o altri metri aggiustati alla bisogna. Io ho scelto di utilizzare il dattilo ovunque possibile: vale a dire, nell’esametro, in tutti i piedi tranne l’ultimo. I miei esametri avranno dunque la struttura -uu -uu -uu -uu -uu -u oppure -uu -uu -uu -uu -uu - -. Il pentametro dattilico invece suona come due ottonari tronchi: -uu -uu - | -uu -uu -.

Per evidenziare le sillabe accentate, che corrispondono alle sillabe lunghe nella metrica classica, le ho scritte in grassetto. Si nota anche la cesura a metà del pentametro dattilico.

Guardando il cielo dal tavolino di un bar all’alba

Cerco, imparandole, trame d’ignota natura,

cause del moto che va | lungo le leggi che so,

tempo che passa portando le fertili scienze viventi,

limiti gravidi di | abili profondità,

punti d’insieme non stabili, caos di forma sicura:

gemono i numeri che | sperano le verità.

Corrono, e cosa mi dicono stelle morenti lontane?

Palle incostanti di gas | cariche d’avide età,

fisica piena di ruvida, solita, strana saggezza,

torbida dentro di me. | Sento cantare così,

dentro le musiche livide, vuoti nerastri e tonanti,

pezzi di suoni che, sì, | certo mi ricorderò.

Sento rumori invisibili, cauti, di bassa frequenza,

e ne ricavo di già | cause del suono di me.

La precisione è un martirio; lento, involuto, paziente,

ove ricerco, perciò, | spunti di disparità.

Eccomi dunque a riscrivere pallide indocili storie,

labili distici, qui, | mentre contemplo un caffè.

Una prosa è una prosa è una prosa: Manuale di conversazione

Andiamo avanti con Manuale di conversazione. Ora tocca a Irene Cardin e alle cose che ha imparato da ragazzina andando in montagna con suo padre. Che poi sono cose che imparano tutti quelli che vanno in montagna, con o senza padre, a patto che ci sia una Figura Esperta che li rende edotti sulla natura del Tempo (tutte le maiuscole sono tristemente necessarie).

Io ho capito che non bisogna vivere una vita con troppi simboli, se no si finisce matti. Cioè, non che non abbia di queste tendenze, come può testimoniare la dottoressa Leoni, anche se si rifiuterà di usare un termine così barbaro eppure così comune e semplice, ma intendo matti in modo più... come dire? estraniante? Sia come sia, ho capito anche delle altre cose, e siccome riguardano (infine!) la conversazione, le trascrivo.

La prima riguarda il tempo e le sue bugie. Non dico il tempo geologico e il sentimento d’essere senza possibilità di rapporto con lo scorrere smisurato delle stagioni: proprio il tempo spiccio, quello che sta nell’orologio. Durante l’escursione cominciò ben presto a venirmi caldo, e mi facevano male le gambe, e avevo il fiato corto, e il sole del mattino mi abbagliava, e la salita era ripida, e quindi presi quasi subito a chiedere a mio padre quanto mancasse a quel maledetto rifugio.

“Un’oretta” fece lui.

Mezz’ora dopo riformulai la domanda.

“Un’oretta” disse.

Un’altra mezz’ora dopo, quando ormai la primaoretta doveva essersi compiuta, la risposta fu ancora “Un’oretta”, stavolta preceduta da un “Mah”.

È inutile che racconti tutta la storia, che assomiglia penosamente a quella di Achille e della Tartaruga, tanto s’è capito. Il concetto che ho imparato è: le parole possono essere mendaci, e la mendacità stiracchiata per fare del bene può essere amara e dolorosa più della verità.

Arrivammo comunque al rifugio dopo quattro ore e mezzo, quasi cinque, durante le quali mi ero fermata lungo la strada più di qualche volta, vuoi a bere dell’acqua, vuoi a lamentarmi di qualsiasi senso di disagio - non cantammo niente, a proposito, non parlammo quasi: e qui c’è il secondo insegnamento, che dice che la conversazione è vanità delle vanità, quando si cammina in salita, e che tanto vale risparmiare il fiato per il cammino, ché tanto la montagna è tutto ciò che passa e anche tutto ciò che resta. Incontrammo più di una persona, mentre salivamo; in effetti una volta arrivati il rifugio era quasi pieno e fummo fortunati a trovare un letto. Ma chiunque salisse diceva le stesse cose, e mi confermava nel triste pensiero che ciascuno vede solo la propria montagna come se fosse l’unica montagna che esiste al mondo in quel momento, e quando arriva in cima non gli interessa tanto guardare il panorama, gravido come sarebbe di segreti per lui insensati, un cortile dei folli di Goya forse, di bestie calde e lontane e fatte come lui, ma pensa solo al fatto che ha scalato la montagna. Mangiai il mio panino con la sopressa in solitudine seduta sulla staccionata a una decina di metri dal rifugio, poi andai dentro a raggiungere mio padre e ci ordinammo una fetta di strudel. La gente conversava, e per me era solo un rumore di fondo che ricordava un mare impossibile.

Quartine al bar

Inauguriamo qui, dopo Figure e Calicanto, un’altra piccola rubrica con cui concludere la puntata. Si tratta, come è facile intuire, di quartine scritte al tavolino di un bar, quando mi capita di entrarci per bere il mio caffè di ordinanza. Il che non succede spessissimo, perché poi il caffè mi scompagina i neuroni, però è un evento abbastanza regolare per poterci trarre una rubrica. Approfitto anche del fatto che il distico elegiaco composto per Scatola di montaggio è ambientato esso stesso in un bar (ma non crediate che vada davvero al bar all’alba, all’alba sono a casa in ciabatte che faccio colazione e cerco laboriosamente di ricordarmi chi sono, è che veniva bene dire che era l’alba vista al tavolo di un bar. Come diceva Pessoa, il poeta è un fingitore.)

E insomma, tanto vi dovevo. In settenari in rima incrociata, questa settimana.

Lo zucchero feroce

rimane a lato, spento;

e nel mio dire sento

il fondo della voce.

Il sole va veloce

sul tavolino lento,

portando via contento

quest’ora mia precoce.

Libri miei

Tutti a disposizione a questo indirizzo.